近年来,大量中青年群体对性行为的兴趣和参与意愿出现显著下降趋势。这原本是人类最基本、最强烈的本能需求,却也在社会变迁中逐渐减弱。伴随这一现象的是出生率的持续下滑,成为社会关注的焦点。

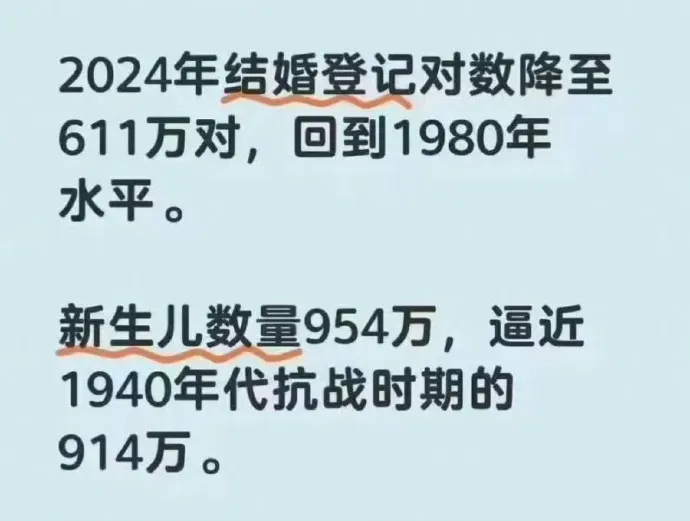

最近,一组令人震惊的数据在网络上广泛传播,引发广泛讨论。

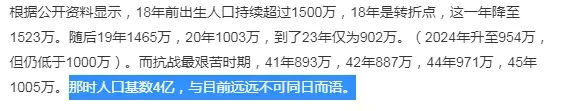

中国新生儿数量正逼近甚至可能低于抗日战争时期的水平。

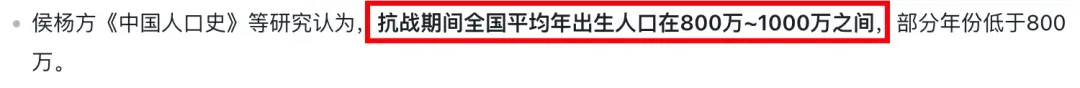

这听起来或许像一则夸张的传闻,但实际上,它是基于现实数据的严肃结论。抗日战争持续八年,期间战火纷飞、饥荒频发,但当时的中国出生率依然维持在25‰的高位,每年约有800万至1000万新生儿降临人世。

即使咨询人工智能模型如deepseek,在检索大量历史资料后,它也会给出相近的估算结果——每年新生儿数量大约在1000万左右。

当前年出生人口数与抗战时期相近的事实,确实令人感到意外与深思。关键在于,抗战时期中国总人口不足5亿,这意味着当时的出生率远高于当今水平,凸显出现代社会生育动力的严重不足。

许多人会指出,低生育率已成为全球普遍趋势,许多发达国家也面临类似问题。然而,中国的生育率在全球范围内已处于最低行列,甚至低于部分发达国家。以总和生育率(即每位女性一生平均生育孩子数)为例,2020年该指标降至1.3,到2022年进一步下滑至1.09,远低于全球平均水平的2.3,与韩国、新加坡等国家一同位居世界最低区间。在发展中国家中,如此低的生育率实属罕见。

我们常以为自己生活在最安宁的时代,却未料到人类最原始的“繁衍”本能正在悄然消退。许多人将原因归结为“孩子太贵了”,但更深层的事实是:并非孩子本身昂贵,而是日常生活过于艰辛。

房价、教育费用、医疗开支,每一项都如同沉重的大山,重重压在年轻一代的肩上。他们每日挣扎于生存压力之中,对未来充满不确定性的恐惧。如果一个年轻人连自身基本生活都难以维持,又如何奢谈“养育下一代”的责任?

这一代人对社会规则有着清醒的认知:努力奋斗未必能改变命运,生育子女也不一定能确保他们实现阶层跃升。 他们看清了社会阶层固化的现实,识破了“中产焦虑”背后的陷阱,因此选择退出这场看似不公平的竞争游戏。

为应对生育率下降,日本曾考虑征收“单身税”;中国也陆续推出生育补贴、延长产假、鼓励三孩政策等措施。但问题在于,这些举措往往只触及表面,未能根治根本矛盾。仅靠数千元补贴无法激发年轻人的生育热情;当他们连自己的生活都喘不过气时,再多的“利好政策”也如同在沙漠中洒水,效果微乎其微。

现代社会中,人们对未来的预期和制度信任至关重要。如果个体相信未来会更好,信任社会制度能提供保障,就会拥有更强的安全感。但现实中,许多人连“明天是否会被裁员”都无法确定,又如何有信心去赌一个“十八年后世界”的未知前景?

有人批评年轻人自私,将不生育视为“躺平”行为。但或许,他们只是不愿让另一个生命重复自己的焦虑,不愿后代也陷入终身劳碌的困境。 他们并非不爱孩子,而是害怕子女重蹈自己的覆辙:上学内卷激烈、房价高不可攀、婚姻压力巨大、人生成本高昂。

或许在未来某一天,当社会保障体系足够完善、医疗教育成本回归合理、人们不再为基本生存而焦虑,并能感受到做人的尊严与生命的美好时,他们会重新燃起生育的意愿与爱的勇气。